今週の月曜日から金曜日までは、Spring Holidays でビジネススクールは休みである。前週がFirst Final Exam の期間だったので、学生たちにはつかの間の休息期間だ。

大学はその分静かで、コロンビア大学の図書室でもゆったりスペースをとって調べものなどできるのがありがたい。ただこの間、17時になったら早々と追い出されてしまう。

2012-03-14

Spring holidays

メートル法とヤード・ポンド法

こちらは、寸法はインチ表示だ。日本でもジーンズはインチ表示なのでだいたいのところは分かるが、ショートパンツではウエストの位置も異なる。商品のサイズを確認するためにレジに持って行き、スタッフにセンチではいくつになるか尋ねたがそこにいた誰も分からないという。「試着しろ」と主張するだけ。

急いでいたので時間がもったいないと思ったが、仕方ないので試着室に行った。大勢が順番待ちしている。それぞれの試着室は実にゆったりしたスペースだ。日本のデパートの試着室と比べると4〜5倍の広さがある。が、その分、数が限られる。しかも、一旦自分の番がまわってきたら、後ろで待っている人の事を考えて少しでも早く次の人に譲ろうなどとはこちらの人は考えないらしい。

だから、時間がかかる。だが、待たされている人を見ても、別にいらいらしている風はない。これが当たり前なのだろう。こうしたなんでもない場面で、効率性と妙な気遣いをつねに求められている日本との違いを感じる。

ところで、試着室コーナーの入口に「試着室は、カメラを通じて同姓の監督者によりモニターされています」とあった。万引き防止のためだろうが、試着室で上の方をくまなく見回してみてもカメラらしいものは見あたらなかった。その存在が分からないような超小型のものが埋め込んであるのかもしれないが。

それはそうと「同姓の監督者によって・・・」と掲示にはあるが、試着室は男女兼用で、並んだ順に入っていく。次に入って来た客の性別を見分けて、モニター画面の前で担当者が入れ替わっているのだろうか。まさか。

おそらく実際は、カメラもなければ、男女別の監督者もいないのだろう。先の掲示さえしておけば、かなりの万引きは防げる。多少の万引きは起こるだろうが、カメラの設置費用や人件費を考えると、その方が理にかなっている。

2012-03-13

アバクロ@五番街

2012-03-11

夏時間、始まる

少し汗ばむような気候のなか、午後からセントラルパークへ出かけた。日曜日とあってか、多くの人で賑わっている。僕のアパートからセントラルパークへの最短距離をとると、Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir という名が付けられた貯水池にぶつかる。

ここはニューヨーカーにとって格好のジョギングコースのようだ。ジョガーたちに混じって一周歩いてみた。約35分ほど。距離にすると2キロ半弱といったところだろうか。ジョギングには、2周ほどがちょうど良さそうだ。

公園では多くの人が、何をするわけではなく、ベンチに座り新聞を読んだり、おしゃべりをしている。犬を連れた人が多いのが、ニューヨークの特徴の一つかもしれない。

下の写真は、公園のベンチでルードヴィッヒという名の犬と一緒にただ日向ぼっこをしていたおじさん。飼い主とわんこがあまりによく似ていたので、つい一枚撮らせてもらった。

2012-03-08

Barnes & Noble でのイベント

この本は、Darkness Visible(「見える暗闇ー狂気についての回想」)に描かれているように強度の鬱病に悩まされた彼を、娘の視点から描いた作品である。

夜7時からの開催だったが、会場に学生らしい姿はほとんどなく、またビジネスマンの姿も見かけなかった。参加者のほとんどは、リタイアしている感じの年配の人たち。それでも熱心な質問が途切れることなく続いていた。

終わってから本にサインをしてもらい、彼女の父親も気に入って何度も観ていたという映画「ソフィーの選択」について少し話を交わした。

電池切れ

そういえば、3年ほど前、ハワイのマウイ島でバスが峠道で故障して動かなくなったことがあったのを思い出した。ニューヨークと違って、次々にバスが来るような場所ではないので、その時は運転手が無線でバス会社に連絡し、代車を送ってくるまで45分近く乗客たちは峠の風景をそれぞれ眺めながら待った。日本ではちょっと経験できないことだ。別に急いでいなければ、どうということはない。

2012-03-07

NYはチョコレートの街でもある

売場の感じは、チーズ売場に感じが似ている。パッケージのこだわりは、日本の地酒や焼酎を思い起こさせる。

そうした職人が自分の店(カフェ)を構えて、そこでお客にチョコレートを味わってもらうということを始めた。その成功者の一人が、スウェーデン人のHakan Martenssonだ。FIKAという店をマンハッタンのなかだけで3店開いていて話題になっている。

http://www.fikanyc.com/chocolate

知り合いが彼を紹介したいというので、ウォール街近くの店にランチがてら出かけた。ビジネスの面は事業のパートナーが主に担当していて、彼は新しいチョコレートやその楽しみ方の開発に集中している。これからどこまで「チョコレート」がニューヨーカーの生活の一部として定着していくか。

2012-03-06

Modern Beethoven

リンカーン・センター内にあるAvery Fisher Hall で、モダン・ベートーヴェンという催しが開かれている。

今日は交響曲第2番と第7番、それとストラビンスキーのピアノ協奏曲(ピアノと管弦楽のためのカプリッチョ)が演目だった。ピアノはピーター・ゼルキン。大ピアニスト、ルドルフ・ゼルキンの息子である。

この音楽ホールに来たのは初めて。雰囲気も音響効果もすぐれた実にいいホールだ。

2012-03-05

Jiro Dreams of Sushi

2012-03-04

タイムズスクエア

2012-03-03

フェリーボートでIKEAへ

自由の女神を右手に眺めながら約15分でブルックリンにあるイケアまで到着する。店の作りや様子は、ほとんど日本と同じだ。

2012-02-29

部屋探し

写真はある物件のルーフデッキからの眺め。ハドソンリバーの向こうにニュージャージーが見える。

2012-02-28

NYへ

ニューヨークへ来た。早稲田大学で教えるようになってからもアメリカは出張で時折来ているが、ニューヨークは15年ぶりくらいだ。懐かしい。

僕にとってこの時期のNYといえば、ロックフェラーセンターのアイスリンク。その近くにある銀行に口座開設のため訪れたついでに寄ってみた。ここは昔と変わってない。

2012-02-21

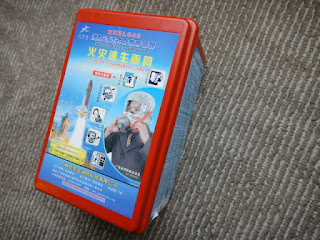

非常用マスク

天安門広場で

今日は会議まで少し時間があったので、地下鉄を乗り継いで天安門広場へ出かけた。89年に起こった事件の映像が頭の中を巡る。あれから20年以上。今は、のどかな観光地としての風景がひろがる。写真は、セグウェイ(だと思う)に乗って広場をまわる公安のスタッフ。

2012-01-24

2012-01-22

2012-01-20

GM、4年ぶりに首位

2011年度の自動車販売台数でGMが世界一に返り咲いた。複数の新聞では、その記事に寄り添うかのように、トヨタ車の急加速問題がシロと確定したという囲み記事が掲載されている。

全米科学アカデミーは、2009年から2010年にかけて発生したとされた電子制御システムが原因とする予期せぬ急加速問題についてシステムの問題はなかったと結論づけた。つまり、それに先だって報告された、ドライバーがアクセルとブレーキを踏み間違えたという米運輸省の調査結果をアカデミーが認めたわけで、一貫して電子スロットルに欠陥はないと主張していたトヨタの主張が正しかったことが証明されたわけである。

この問題発生時、トヨタの対応のまずさは確かにあった。しかし、ドライバーによるアクセルとブレーキの踏み間違いから派生した事故を、ここまでメーカーがなぜ問われなければならなかったのか。

米国で公聴会が開かれていた時期、僕は大学からの派遣で米国に滞在していた。日々、現地のニュース報道のトップはトヨタ問題一色だった。テレビでは豊田章二社長がなぶり者にされている場面が繰り返し繰り返し放映された。

そもそもこの一連のでき事の背景にあったのは、事故や電子制御システムといったテクニカルな問題だけではなく、経済問題が大きかった。トヨタはそれに翻弄され、もてあそばれて、米自動車メーカーと米国民のうっぷん晴らしの対象にされてしまった。

2012-01-18

大学の9月入学は何のためにやるか

実際、今の学期の組まれ方は教育的効果の観点から疑問がある。例えば、僕が担当しているある授業は12月20日で一旦冬休みにはいった。その授業を大学の暦にしたがって再開したのは昨日(1月17日)である。ほぼ一ヵ月が宙ぶらりんで空いてしまった。そして、来週(24日)で授業は終了する。教わる方も、教える方も気が抜けてしまう。

9月というタイミングは日本の社会に合わないとか、入学時は桜の季節であって欲しいとか、つまらない反論も多々あるようだが、早く大学はコンセンサスを取り、実行に移すべきだろう。

2012-01-15

新宿ベルク

この店は以前、大家(JR東日本)からファッションビル(ルミネ)に似合わないからと立ち退きを迫られたことがある。その時、店は立ち退き反対の署名運動をやって1万人の署名を集めた。僕も署名したひとりだ。個人経営の小さな店だが、大きな力に容易に屈しないところがいい。

迫川尚子『食の職』は、そこの副店長である女性が店で提供する「食」のこだわりを綴った本である。でも料理本じゃなくて、食と、それを生業とする職業や生き方に関する本だ。15坪ほどのこの店には、一日1500人のお客さんが来るという。どうやってそれだけのお客を集め続けられているのか、15坪のスペースをどんなオペレーションで回しているのか。そんなことがたくさん書かれている。

最初、ネット書店から届いたこの本をめくって、思わずにやっとしてしまった。たいしたことじゃないんだけど、ページの間にこの店で使っているペーパーナプキンが挟んであったからだ。この店らしいセンス。

書かれている内容で関心したことの一つは、「言葉と絵で味を伝える」ということ。実際、彼女はビールを納入している先の人に、絵でビールの味の変化を伝えている。決して上手い絵ではないけど、言葉だけでは伝えきれないことを伝えるために絵を描いて相手に見せる。絵の巧拙ではない。伝えたいという意志が込められている。そして相手もプロだから、コミュニケートできる。

15坪で毎日1500人というのはすごいが、広さ1坪で40年間客足が途切れるどころか、毎日行列ができるという「小ざさ」も立派。『1坪の奇跡』(ダイヤモンド社)で描かれているその店で扱う商品は、羊羹と最中だけ。特に羊羹は一日150本限定。別に希少価値を狙っているのではなく、最高の味を守った羊羹を作るのは釜の関係でそれだけしか無理だから。

「ベルク」の副店長は1年のうち364日出勤し(大晦日だか元旦は、店が入っているビル全体が休み)、小ざさは365日開店している。